Dal 2013 il nostro Paese è osservatore nel Consiglio Artico, e attraverso istituzioni come il CNR e l’Enea promuovono ricerca avanzata e cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale, confermando la regione dell’Artico interesse prioritario anche per la politica estera italiana.

Il contesto globale sta rapidamente trasformando l’Artico in un teatro di competizione tra grandi potenze. Lo scioglimento dei ghiacci, accelerato dal cambiamento climatico, sta aprendo nuove rotte commerciali e rendendo accessibili risorse naturali immense, suscitando l’interesse di attori come Russia, Stati Uniti e Cina. Mosca, che possiede la più grande flotta di rompighiaccio al mondo, vede nell’Artico una leva economica fondamentale, mentre Pechino ha inserito la regione nella Belt and Road Initiative attraverso il progetto della Polar Silk Road. Gli Stati Uniti, insieme agli alleati Nato, stanno rafforzando la propria presenza nella regione per contenere l’influenza russo-cinese e preservare il controllo su risorse vitali e sulle rotte marittime strategiche. La collaborazione tra Russia e Cina, in particolare, sta sollevando interrogativi sulla stabilità della regione. La Cina, pur non essendo un Paese artico, si è autoproclamata “Near Arctic State” e ha intensificato la cooperazione con Mosca, soprattutto sul piano economico. Questo asse si manifesta in iniziative congiunte come lo sviluppo della Northern Sea Route e progetti energetici russi, ma solleva dubbi sulla reale neutralità delle ambizioni cinesi. L’Artico, dunque, si configura come un crocevia di interessi economici, ambientali e geopolitici, con forti legami verso altre aree strategiche come il Mediterraneo Allargato e l’Indo-Pacifico. L’interconnessione tra questi teatri emerge chiaramente dalle recenti dinamiche globali, che vedono sovrapporsi rotte, attori e interessi in un sistema sempre più interdipendente.

L’Artico è un’area di cruciale importanza geopolitica. Questa regione non è significativa solo per la sicurezza degli Stati Uniti e del Canada, che sono membri del Comando della Difesa Aerospaziale del Nord America (Norad), ma ha anche un impatto sull’intero equilibrio delle dinamiche globali. Negli ultimi anni, si è assistito a un’intensificazione delle attività militari russe in quest’area, un fenomeno che ha allertato le nazioni occidentali. Per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, il Norad si avvale di una rete di difesa stratificata e altamente tecnologica. Questa infrastruttura include satelliti, radar sia terrestri che aerei, e aerei da combattimento, tutti progettati per rilevare e monitorare le attività aeree in tempo reale. Grazie a questo sistema, il Norad è in grado di informare prontamente le autorità competenti e attuare la risposta più adeguata in caso di necessità.

Il Comando della Difesa Aerospaziale del Nord America rimane costantemente pronto a implementare diverse opzioni di difesa, assicurando così la protezione del continente e nordamericano e la salvaguardia dei suoi spazi aerei in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

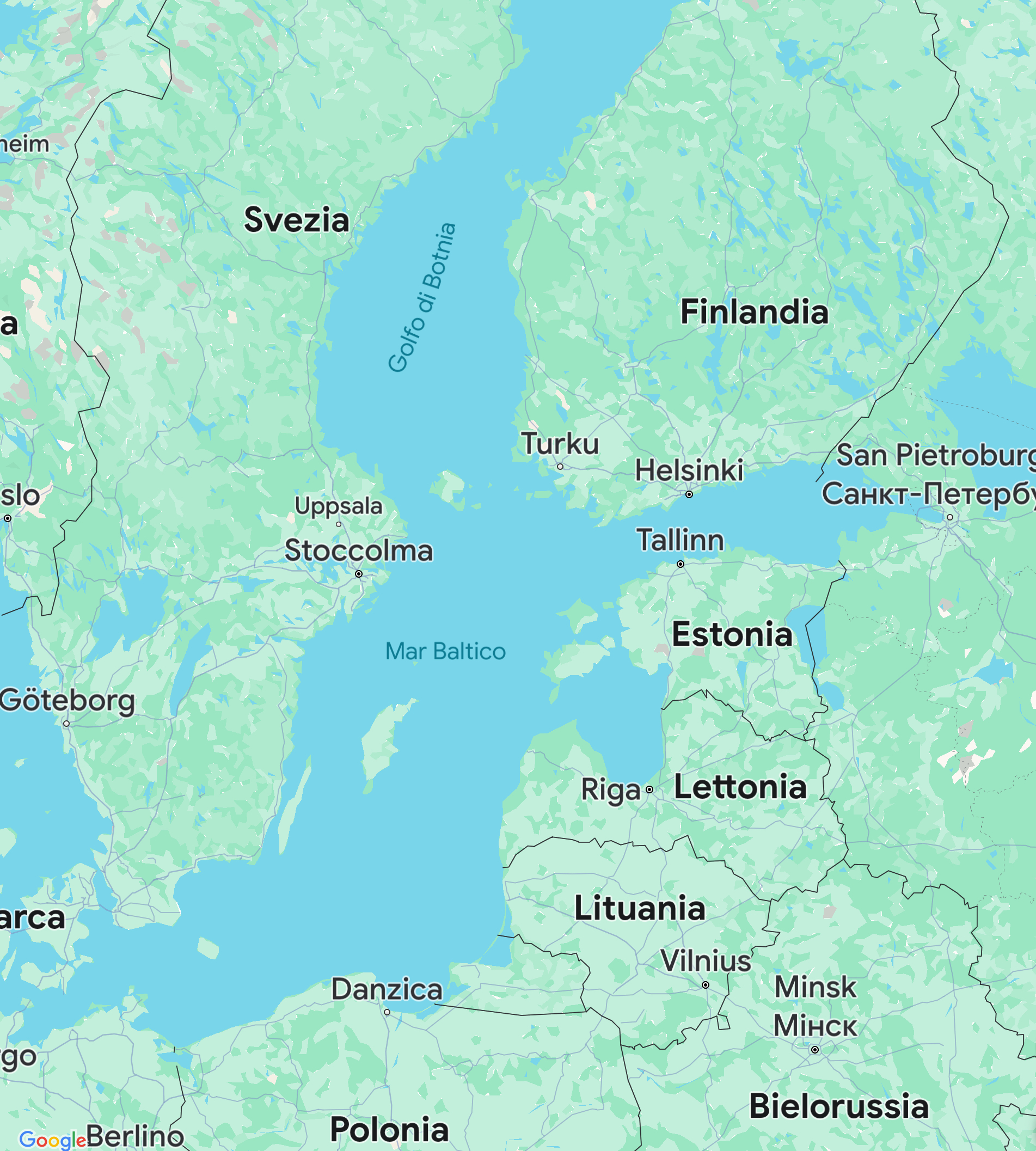

Ma è nel Mar Baltico che si sta combattendo una battaglia silenziosa, lontana dai riflettori dei media, ma con conseguenze estremamente pericolose. Il Mar Baltico è una delle aree più controllate al mondo, eppure gli attacchi alle sue infrastrutture continuano. La fragilità dei cavi sottomarini che trasportano informazioni e risorse vitali, è ormai evidente. Il rischio è che ignorando questi segnali, ci si ritrovi improvvisamente senza connessioni, senza energia e senza la possibilità di reagire. Putin e la Russia non rappresentano un pericolo per l’Occidente ma per l’Europa, i popoli europei, nella loro legittima volontà di affermare la propria forza politica e, soprattutto la costruzione del proprio ruolo militare nel mondo. Putin, come nemico principale dell’Europa, e non di tutto l’Occidente. L’Ucraina è in guerra da quasi tre anni, la Finlandia ha visto, per ora, solo le centinaia di navi della flotta ombra russa” a provocazione delle sue coste. La Finlandia sarà il prossimo obiettivo europeo dell’espansionismo russo? Il nuovo anno appena iniziato come la presidenza di Trump, possiamo solo osservare.

Dalla fine del 2023 sono stati almeno otto cavi sottomarini e due gasdotti danneggiati in acque considerate strategiche per la sicurezza energetica e delle comunicazioni in Europa.

Tra gli episodi più recenti e significativi, quello di dicembre del 2024 con la rottura di un cavo dati tra la Svezia e l’Estonia.

Le indagini finlandesi hanno individuato due navi sospette nelle vicinanze: un’unità russa e una cinese, entrambe già note per manovre poco trasparenti. Il sabotaggio delle infrastrutture sottomarine rappresenta una forma di guerra ibrida estremamente efficace: oltre ad essere economica, è difficile da attribuire a uno specifico attore, pur avendo conseguenze enormi sull’economia e sulla sicurezza nazionale.

La situazione ha richiesto la Nato a potenziare il dispositivo di sorveglianza navale del bar Baltico, prevedendo, in caso di individuazione di mercantili coinvolti in atti ostili, di mettere in atto, delle contromisure

Che confluiscono in un coordinamento di attività di sorveglianza delle infrastrutture subacquee. E’ nato a Northwood, Regno Unito un nuovo centro, un networking dedicato alla sicurezza di infiniti chilometri di condotte cavi energetici sottomarini, vulnerabili ad attacchi volti a interrompere la fornitura di energia, le comunicazioni globali e l’attività economica. I sensori sottomarini saranno in grado di monitorare e proteggere i cavi evincendo tracce di responsabilità.

Incontaminata, remota, la Groenlandia sta diventando un’ importante snodo strategico dove si intrecciano tensioni geopolitiche e nuovi modelli commerciali. Sta diventando anche un luogo di grandi cambiamenti climatici, dove le conseguenze di questi fenomeni sono sempre più evidenti.

L’aspirazione statunitense di “mettere le mani” sulla Groenlandia sta diventando una situazione molto complessa, come confermato dal Segretario di Stato americano Marco Rubio nelle sue parole: “non si tratta di acquisire terreni per il gusto di farlo, si tratta del nostro interesse nazionale e la questione deve essere risolta”, Rubio ha espresso preoccupazione per il fatto che la Cina abbia una maggiore attenzione sull’Artico, e possa guadagnare terreno in Groenlandia. Il timore che i cinesi cercheranno di fare alla Groenlandia quello che hanno fatto al canale di Panama e ad altri luoghi, e’ una frase che dice tutto e nulla allo stesso tempo ma che sembra idonea soprattutto a giustificare le pretese di Washington sull’isola artica dal momento che, aldilà di sviluppi futuri abbastanza realistici, non vi sono al momento indizi né negoziati tra il governo della Groenlandia e la Cina. Im ogni caso, il paragone con Panama, deve mettere in evidenza che vi sono presenti società cinesi che gestiscono i porti del canale i cui primi fruitori commerciali sono gli Stati Uniti seguiti proprio dalla Cina. Si tratta di concessioni che lo Stato panamense ha firmato nell’ambito della sua legittima sovranità. Sicuramente anche i continui riferimenti al Canada come 51º Stato degli Stati Uniti d’America hanno irritato il governo di Ottawa e il regno Unito. Sul piano strategico geopolitico l’impressione è che a Trump interessi il controllo della Groenlandia e del Canada soprattutto per uguagliare la Russia nell’estensione territoriale nell’Artico con l’obiettivo di sfruttarne il più grande giacimento di terre rare del mondo, e i giacimenti di uranio., senza dimenticare le rotte commerciali che oggi sono navigabili senza rompighiaccio per molti mesi.

Le minacce rivolte alla Groenlandia sono state prese molto sul serio dal premier danese Mette Frederiksen che il 25 gennaio ha avuto un colloquio telefonico di 45 minuti molto teso con Trump. Secondo il Financial Times, che cita alti funzionari europei, il presidente americano avrebbe insistito sulla determinazione ad acquisire la Groenlandia.

Trump non ha mai mostrato molta considerazione per la sovranità danese sulla Groenlandia; l’isola certo gode di ampia autonomia ma la sua storica appartenenza alla Danimarca è ben presente anche nell’araldica della monarchia danese che ha recentemente

Modificato il proprio simbolo rafforzando il peso della Groenlandia e delle Isole Faroe in risposta alle pretese artiche di Trump. Nella versione aggiornata dell’araldica, uno dei riquadri raffigurante le tre corone delle monarchie di Danimarca, Svezia e Norvegia è stato rimosso e due riquadri, invece di uno solo, sono stati dedicati all’orso polare e all’ariete per simboleggiare rispettivamente la Groenlandia e le Isole Faroe

Resta in ogni caso quanto meno curioso che mentre l’Europa rischia di perdere la guerra in Ucraina contro la Russia debba guardarsi le spalle dalle minacce degli “alleati” statunitensi.

(fonti: Casa Bianca, Governo Danese e Ministero della Difesa Danese)