Tempo di lettura: 9 minuti. Leggibilità ***.

Start up Nations.

Start up è diventata l’abracadabra della politica industriale di tutti i governi del mondo. La stessa nozione di imprenditorialità è finita per essere sussunta dalla nozione di start up.

Emmanuele Macron ha detto di voler fare della Francia una “start up nation” (lo ha detto in inglese!), Israele lo è già, suscitando l’invidia del mondo. Berlino, grazie alla vibrante comunità di start up che vi si sono insediate, sembra avere archiviato il pesante fardello della storia per lanciarsi nel ciberspazio. È in gara con Londra e Parigi. New York, San Francisco e Shanghai già ci sono da tempo.

Tutto questo accade grazie alle molte start up aspiranti unicorni sull’esempio di Uber, Airbnb, Pinterest. Il capitalismo al suo meglio. Tutte e tre gli unicorni stanno preparando quotazioni miliardarie che ripagheranno abbondantemente tutte le persone che vi hanno partecipato in qualcosa. Non si contano più i libri sulle start up che approcciano il fenomeno da ogni punto di vista.

Anche in Italia se ne parla parecchio soprattutto in relazione alla disoccupazione giovanile per la quale la start up sembra fornire una ricetta intelligente. Promuovere l’imprenditorialità è di per sé una buona politica e una buona strategia di comunicazione, ma non può essere spesa come la pillola blu per curare la carenza di lavoro.

A start down Nation

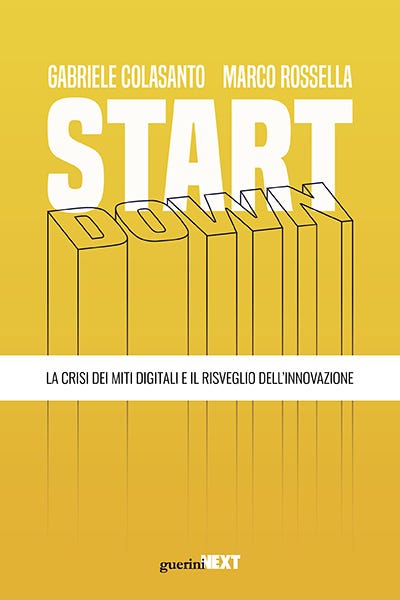

È un libro di agevole lettura, volutamente ironico, con tratti canzonatori per certi risvolti paradossali del fenomeno, ma informato e documentato come poche altre pubblicazioni.

È un libro di agevole lettura, volutamente ironico, con tratti canzonatori per certi risvolti paradossali del fenomeno, ma informato e documentato come poche altre pubblicazioni. Per i due autori anche il sistema di start up a livello globale non produce più da tempo imprese capaci di mettere a soqquadro intere industrie. Vero! Anche se qualcosa di nuovo si sta iniziando a vedere in un campo veramente pesante per l’intero ecosistema, quello dell’alimentazione, con le start up del “nuovo cibo”.

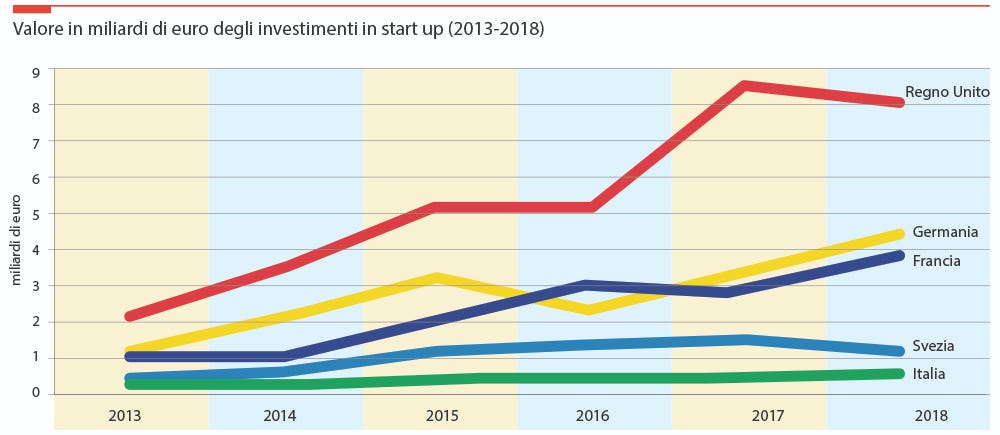

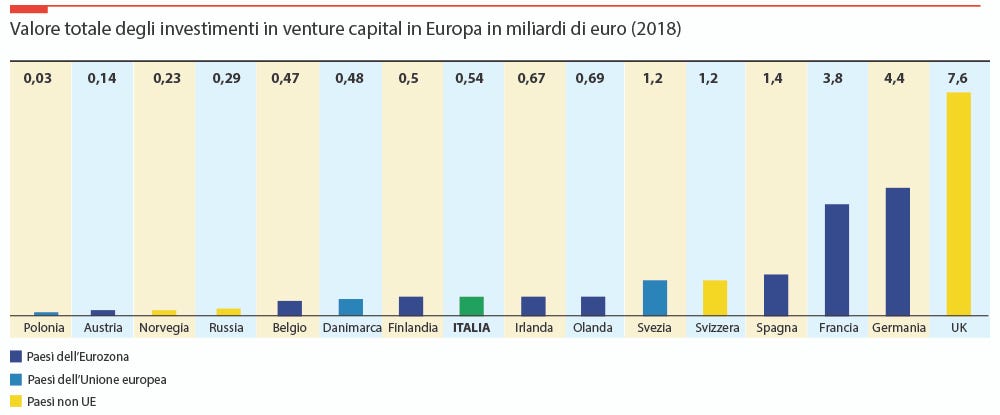

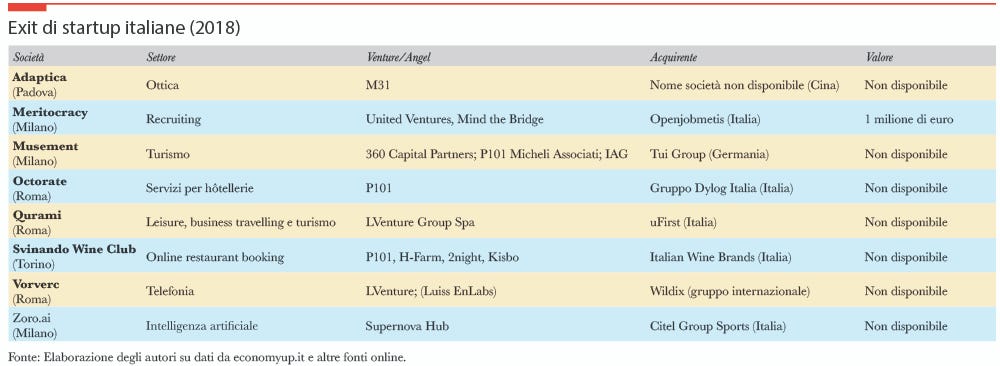

Tre elaborazioni grafiche presentate nel libro di Colasanto e Rossella danno conto del ritardo italiano. Siamo lieti di proporvele qui di

Prima di proporvi un estratto dal volume di Colasanto e Rossella che riguarda la legislazione italiana a sostegno delle start up innovative, vorrei segnalare altre due letture sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

Si tratta di lavori che hanno una precisa connotazione. Gli autori, in diversi ruoli, sono persone professionalmente impegnate su questi temi e quindi testimoni diretti di quello che sta davvero succedendo nel corpo vivo della società civile.

Il primo è di Roberto Panzarani, Viaggio nell’innovazione. Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale (GueriniNext, anche in ebook).

Il primo è di Roberto Panzarani, Viaggio nell’innovazione. Dentro gli ecosistemi del cambiamento globale (GueriniNext, anche in ebook).Panzarani viaggia moltissimo e accompagna le aziende italiane nei principali luoghi dell’innovazione a livello globale.

Nel libro passa in rassegna questi luoghi. Si tratta di aziende, parchi tecnologici, università, centri di ricerca, incubatori, accelleratori. Sono i luoghi dove le cose accadono: dalla Silicon Valley alla Chilecon Valley, dalla Israel Valley all’Indian city of Bangalore, dal Cambridge Science Park al Science Park Berlin Adlershof.

Il secondo libro è Senza aspettare Godot. Come aumentare rapidamente il valore della propria impresa proiettandola nel futuro di Alessandro Bruni (goWare).

L’autore, che ha lavorato nelle più grande società di consulenza aziendale italiane, svolge oggi attività di coaching di giovani nella scoperta della vocazione professionale e nella creazione di start up. Il libro, in modo accessibile e con esempi concreti, indica la strada verso un passaggio che ogni start up deve affrontare. Quello della scalabilità del business, cioè del passaggio a una dimensione più grande in termini dimensionali e di eccellenza.

A questo punto vi lasciamo alle considerazioni Gabriele Colasanto e Marco Rossella su come la legislazione italiana configura una start up innovativa e quali tipi di sostegno prevede. Buona lettura!

Che cosa è una start up innovativa

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto «Crescita 2.0») introduce per la prima volta in Italia il concetto di start up innovativa e ne formula una definizione.

Al modo in cui la legislazione definisce una start up innovativa, quattro commenti ci sentiamo di farli, perché di fatto è intorno a questa definizione che a tutt’oggi gravitano le quasi 10.000 start up innovative italiane, iscritte nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al modo in cui la legislazione definisce una start up innovativa, quattro commenti ci sentiamo di farli, perché di fatto è intorno a questa definizione che a tutt’oggi gravitano le quasi 10.000 start up innovative italiane, iscritte nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico.

Uno. La start up innovativa «svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi»

Siamo sicuri che la durata del ciclo di vita di una start up sia universalmente identificabile in non più di quattro anni? Quello che è certo è che una startup è un’azienda in fase di rodaggio.

E chi può dire quale sia il tempo massimo perché una startup esca da questa fase? Sembra più un parametro che sta a significare: cari ragazzi, io vi sostengo per quattro anni, poi son fatti vostri. Quattro anni… neanche il tempo di una intera legislatura! Se non ci credete voi al Governo, figuriamoci noi startupper elettori. Cortesemente: quattro anni equivale a dire un periodo sufficiente affinché l’impresa sia in vista di un pareggio di bilancio. Non per sparare sempre sulla Croce Rossa con eleganti paramedici in livrea: Uber è nata nel 2009 e non ha ancora chiuso un esercizio in attivo. La abbandoniamo al suo destino? Vero è che un limite bisogna darselo. Ma bisogna anche evitare che alcuni startupper seriali passino di quarantotto mesi in quarantotto mesi solo per motivi fiscali.

Due. La start up innovativa è innovativa perché «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»

E chi decide se questa condizione è soddisfatta? La start up medesima attraverso una autocertificazione! Perfetto, abbiamo snellito la burocrazia proprio dove non si dovrebbe.

Risultato: nel Registro delle Imprese figura una lunga coda di neosocietà che non risultano titolari di un sito internet. Per carità, non è che sia un peccato mortale, però bastano un paio d’ore con un servizio open source.

Tre. La start up innovativa deve investire in ricerca e sviluppo

Quanto? Almeno il 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Ma il valore della produzione non può superare 5 milioni, quindi sappiamo che nella più rosea delle ipotesi gli investimenti di una super startup dovrebbero ammontare ad almeno 750.000 euro.

Peccato che il valore complessivo della produzione sia intorno ai 961 milioni di euro (terzo trimestre 2018, su bilanci 2017) per circa 10.000 imprese; con un valore medio di meno di 100.000 euro bastano meno di 15.000 euro di investimento.

Considerato che fra tali investimenti possono figurare anche «le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati», siamo di fronte a un bel giro di valzer. ùn-due-tre, ùn-due-tre, ùn-due-tre…

Purtroppo sulla definizione di «ricerca e sviluppo» e sulla qualità siamo scettici: spesso parliamo di investimenti fittizi dalla natura di ricerca veramente discutibile. Ricerca in Italia è qualsiasi cosa: scoprire la penicillina, abbonarsi a una squadra di calcio, comprare giornali, andare a bere un cappuccino e parlare con il barista, comprare un computer nuovo, tutte queste spese possono tranquillamente finire sotto una bella etichettona «ricerca e sviluppo».

Neanche il vino al metanolo era così inquinato. Abbiamo visto far passare come spese in ricerca a sviluppo voci di costo veramente al limite. Almeno su questo punto si incentiva la creatività innovativa del finto startupper. Il finto startupper va smascherato, sbertucciato il più possibile, dileggiato ed esposto al pubblico ludibrio, a vantaggio di quello vero. In fondo, il vero obiettivo della nostra pubblicazione.

Quattro. La start up innovativa deve essere «titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale»

Wow, figo: potenza del brevetto. Abbiamo forse scritto «deve essere titolare»? Scusate, errore. Per meglio dire «può essere titolare», perché la delibera prevede che possa essere soddisfatta anche solo una fra le tre condizioni: il valore degli investimenti in ricerca e sviluppo, la titolarità di una idea esclusiva o — udite udite — «l’impiego in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale». Vedi che il pezzo di carta serve? Tutti a lavorare nelle startup innovative! Peccato che le 3.859 startup che impiegano personale (il 40% del totale) generino circa 13.000 posti di lavoro, con una media di 3,4 posizioni ognuna. In fondo bastano un paio di laureati qualsiasi.

Tutto è perduto? No!

Quindi, è tutto perduto? Forse. O forse no. È recente la proposta di alcuni operatori di mercato, come citato in un articolo online di Mimmo Nesi, di LVenture Group, seed investor in start up digitali quotato al Mta di Borsa Italiana, e Domenico Nesci, partner di LVenture Group e Kauffman Fellow, che — per quanto possa sembrare uscita da un libro dei sogni — almeno è coraggiosa.

In sostanza Nesi e Nesci propongono all’Italia di alzare l’investimento a cinque miliardi di euro. Come dire: dato che abbiamo capito che qui o si gioca per vincere qualcosa o è meglio non giocare, proviamo a fare all in. Utilizziamo le rendite dei dividendi delle grandi aziende ancora partecipate dal pubblico, come Enav, Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Monte dei Paschi di Siena (no dai, Monte Paschi per un po’ lasciamola stare) per investire sulle start up, ma solo in co-investimento insieme ai privati. Cinque miliardi in cinque anni, di cui tre provenienti da questa «cassa pubblica».

Ma è davvero credibile che questo accada mai in Italia?

Una proposta simile è emersa anche dallo Startup Day organizzato da Agi a ridosso della campagna elettorale 2018, al quale hanno preso parte 40 rappresentanti del mondo dell’innovazione, investitori, business angel, imprenditori.

Gianluca Dettori, presidente del fondo Primomiglio, non ha usato mezzi termini: «In Italia nessuno può dire di avere guadagnato con un fondo di venture capital, siamo all’anno Zero e spiegare quello che facciamo è complicato».

I pochi fondi presenti in Italia non riescono a sostenere la crescita del settore. Si chiede quindi allo Stato di intervenire attraverso un’azione di politica industriale che attragga anche l’investimento privato, da cui la proposta avanti menzionata.

È tutto un secolo, è tutta una generazione che non aspetta altro: pensare finalmente in grande. Sentirsi dire che tocca veramente a loro. Significherebbe usare le start up per lanciare questo messaggio. Ma non succederà, la solita enclave di cinquantenni bolliti reagirà per preservare la propria specie, e allora abbiamo tutto il diritto di andarci giù duro.

Una nazione “vecchia”

Questa proposta potrebbe aiutare a superare un ulteriore nostro limite: in Italia manca la domanda interna. L’Italia vive nel ricordo del boom economico del secondo dopoguerra, quando un mercato fervido nell’offerta combinato con un’alta e diffusa domanda aiutò a costruire le basi della settima potenza economica al mondo. Siamo vecchi: natalità zero e una domanda interna stagnante ci condizionano.

Nel terzo trimestre 2018, Istat ha rilevato come il reddito disponibile per le famiglie consumatrici sia aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% su base annua. Buone notizie quindi. E invece no: i consumi restano pressoché stazionari, con una crescita dello 0,3% trimestrale: a fronte di un potere di acquisto sceso dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, le famiglie hanno mantenuto un livello dei consumi quasi inalterato, grazie a una lieve riduzione della propensione al risparmio. Il numero degli italiani propensi al risparmio rimane comunque elevato (86% circa). Non sarà un caso se l’Italia è fra i primi Paesi al mondo per risparmio privato (purtroppo anche per debito pubblico).

Se questo è il clima, se ne deduce che una piccola impresa, una start up, se vuole svilupparsi e fare qualcosa di più che sopravvivere non può rivolgersi al solo mercato interno, ma deve aprirsi ai mercati internazionali. Mission impossible. L’impresa deve presentarsi agli investitori con una soluzione forte sul mercato interno, ma almeno altrettanto vincente su quello internazionale. Solo così può pensare di attrarre investimenti da parte di venture capitalist.

Il nuovo governo fa sul serio?

Il fondo Invitalia Ventures confluirà in Cassa Depositi e Prestiti, che aprirà un proprio fondo di circa 600 milioni.

Il 5% dei Piani individuali di risparmio (Pir) verrà investito in venture capital; qualcuno — con buona pace dei risparmiatori — direbbe «capitali di rischio», ma non diversamente da quanto accade in altri Paesi più avanzati su questo fronte. Contestualmente lo Stato investirà il 15% degli utili derivanti dalle società partecipate. Queste due manovre dovrebbero generare circa 400 milioni ciascuna.

Infine il credito d’imposta a favore delle exit. Per le aziende che acquisiscano il 100% di una start up e lo mantengano almeno 3 anni sono previste detrazioni fiscali del 50% e del 40% per gli investimenti semplici.

Se tutte queste azioni dovessero realizzarsi, l’Italia passerebbe da 300–500 milioni di investimento a 1,5 miliardi: traguardo a dir poco ambizioso, per iniziare a colmare il gap, ma ancora lontanissimo dai 5 miliardi che gli opinion leader del settore ritengono necessari.

Per una completa integrazione resterebbe da raddrizzare l’attuale stortura per cui oggi una start up non può diventare fornitrice di un ente pubblico, perché non ha i requisiti di bilancio per iscriversi a tale mercato.